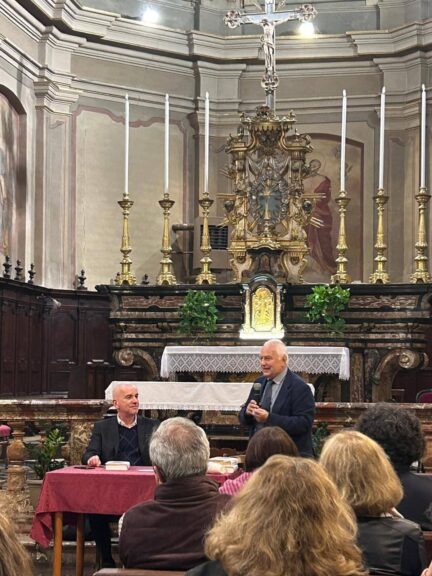

Carlo Musso ha curato con Papa Francesco la pubblicazione del libro “Spera”, che figura come l’autobiografia e il ricordo del Pontefice scomparso nella scorsa primavera e che ha mantenuto nel corso della sua vita un legame straordinario con la terra astigiana nella quale riconosceva e ritrovava le radici della sua famiglia. Abbiamo rivolto alcune domande a Carlo Musso per approfondire il testo e invitare alla lettura.

Quando e come nasce l’idea della pubblicazione del libro “Spera” di Papa Francesco?

“Avevo già avuto l’onore di occuparmi, in quelle occasioni come direttore editoriale, di alcune importanti pubblicazioni di papa Francesco, a partire dal suo primo libro-intervista da pontefice. Diverso tempo dopo, nel corso di un incontro privato in Santa Marta in cui conversavamo di guerra ed emigrazione, temi che hanno coinvolto tanto i suoi nonni così come il mio materno, in entrambi i casi figli del Monferrato, con molta naturalezza è emersa l’idea di una sua autobiografia – ancora non era stata realizzata da nessun papa in carica nei tempi moderni, ma Francesco è stato il pontefice di così tante prime volte… Con altrettanta semplicità, papa Francesco mi ha detto: «Se mi aiuta, facciamola». Circa tre mesi dopo, in un segreto totale custodito per sei anni, è cominciato il lavoro, che ci ha impegnato dal 2019 al dicembre dello scorso anno”.

Possiamo ritenere il libro quale sintesi del magistero del pontificato di Papa Francesco?

“Lo è sicuramente. Francesco ha voluto l’autobiografia non per parlare di sé ma, partendo dalle sue vicende personali e dalla memoria collettiva, per parlare di tutti e per parlare a tutti. E anche nelle difficoltà, perfino nelle tragedie che nel libro vengono evocate, il suo è sempre un faro e un’ancora di speranza, di una speranza che sostiene e responsabilizza. La speranza di Francesco non è affatto una virtù statica: è, dice, la virtù del movimento e il motore del cambiamento. È consolazione, sicuramente, ma è anche una virtù di lotta. In questo, è l’esatto contrario dell’acquiescenza e del fatalismo. Nella narrazione, episodio dopo episodio, vengono affrontati i punti centrali che hanno caratterizzato tutto il pontificato e che rappresentano per lui pure le sfide più importanti per il futuro, perché «la memoria è un presente che non smette mai di passare. Sembra ieri, e invece e domani». Penso all’insostenibilità della sofferenza degli scartati e degli esiliati, al ripudio della barbarie disumana che è la guerra, all’urgenza non più procrastinabile della cura dell’ambiente e della casa comune che è la Terra, alla visione e alla pratica di una Chiesa più autentica e che accoglie tutti, all’arte dell’incontro e del dialogo come stile, alla costruzione di un futuro di cui non essere spettatori, o pedine, ma protagonisti… perché, dice Francesco, «dove c’è davvero il Vangelo, non la sua ostentazione, non la sua strumentalizzazione, ma la sua presenza concreta, c’è sempre rivoluzione. Una rivoluzione nella tenerezza»”.

Quale eredità possiamo raccogliere da Papa Francesco?

“C’è qualcosa che balza agli occhi da subito a chi legge la sua autobiografia: non è solo la storia di un papa, è la storia di un uomo che è diventato papa. È la storia di un ragazzo che è andato a scuola, che ha giocato a calcio, che ha lavorato, che ha vissuto nel mondo, che ha condiviso le aspirazioni, le passioni e gli sforzi di altri giovani come lui, e che a un certo punto ha sentito la chiamata. È la storia di un uomo che ha camminato per tutta la vita insieme agli altri uomini. È la storia di un’educazione sia alla complessità che alla misericordia, un’educazione molto umana, che tiene conto delle fatiche, dei corpi, pure di quelli che la nostra società spesso non vuole vedere. Viene anche da qui la sua chiarezza nel comprendere l’esperienza umana, ed è pure su questa base che nasce la relazione e il riconoscimento perfino da parte dei non credenti. Quando nei giorni successivi alla sua morte qualcuno mi chiamava per interrogarmi sul “toto-papa”, ho sempre risposto che l’eredità di Francesco non riguardava certo solo il Conclave, che pure ovviamente è questione importante, perché come lui stesso amava ricordare “Chiesa non sono solo i preti, che non siamo che l’1 per cento”. E allo stesso modo non è solo una “predica”: Francesco ha saputo testimoniare la fede e insieme indicare percorsi “pratici”, prassi, sentieri, modalità di soluzione e trasformazione per tutti. Non ha avuto paura di prendere posizione, anche quando gli risultava scomodo, o impopolare, testimoniando che anche il silenzio può essere complice e che è pure nell’indifferenza globalizzata che si compiono i crimini di oggi. È qualcosa che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria parte, e particolarmente oggi, perché questo non può che essere il tempo del coraggio. Mi viene da dire che la sua dovrebbe essere un’eredità imprescindibile”.

L’intervista completa sul numero della Gazzetta d’Asti in edicola da venerdì 31 ottobre 2025

Mauro Canta